かまどベンチ研修会を実施しました

- 学生職員の取組み

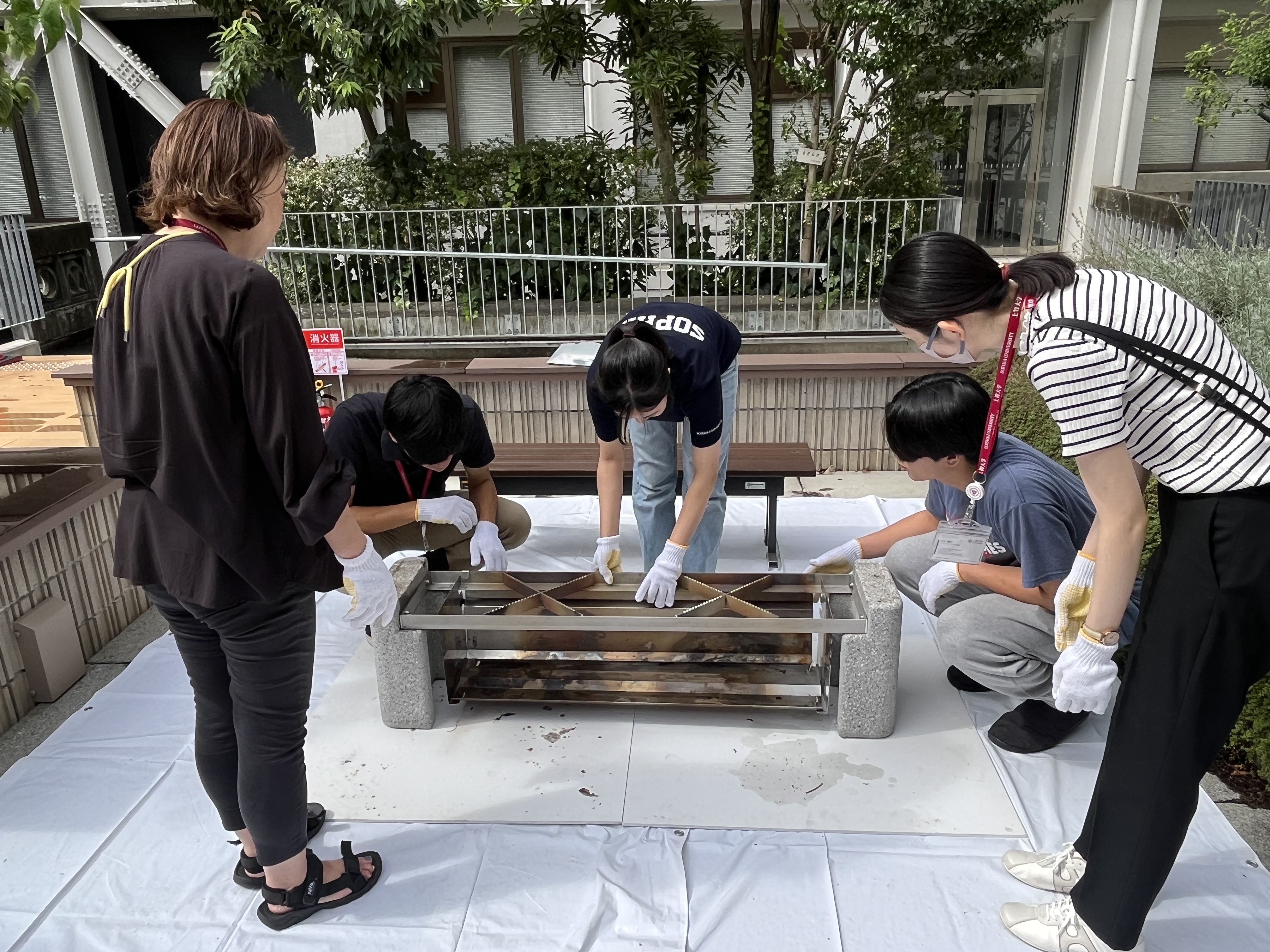

2024年9月26日にかまどベンチ研修会を実施しました。 今回の研修では、上智学院の職員を対象に参加者を募集し、かまどベンチの組み立てとその使用を通して「防災」について見直す機会とするべく、グループごとでプチディスカッションも行い職員同士で意見交換を行いました。

かまどベンチ組み立て体験では、実際に組み立てから片付けるところまで参加者が行い、協力しながらかまどベンチの使い方を確認しました。かまどベンチは、コインと軍手があれば組み立てることができます。

かまどベンチの組み立て方が分かる動画はこちら

プチディスカッションでは、

①個人で防災対策は行っているか。また1年以内に見直しはしたか(グッズの準備、訓練などジャンルは問わない)。

②学内における防災に課題を感じていることは何か。

③今後学内の災害対策や防災意識の向上のために何をやるべきか。

の3つのお題を設定し、個人または学内の防災への課題を中心に話し合いました。

~ディスカッションの結果~

①個人で防災対策は行っているか。また1年以内に見直しはしたか(グッズの準備、訓練などジャンルは問わない)。

・準備、見直しは滞っている。

→大きな災害のニュースがあると見直しをしようと思うが、そのときに世間も同じ動きをするので売り切れていて買えず、結果見直せずに時間が経ってしまう、という意見も。

→そもそも防災備蓄の準備に手間がかかる。

・女性ならではの防災関連の準備(生理用ナプキン、着替えるスペースが避難所にない時に使用するケープ等)が必要であるが、なかなかできていない。

・暑さ(寒さ)対策が必要であるが、季節ごとに見直すのは大変。

②学内における防災に課題を感じていることは何か。

・大学における防災の情報が行き届いていないのでは。

→マニュアルの認知度が低かったり建物の中が1番安全など意外な点が知られていなかったりと、学生や教職員への情報伝達に課題。

→ペーパーレス化に伴いマニュアルもデジタル化が進むが、関心のある人しかアクセスしなかったり、そもそもどこから見れば良いのかが知られていなかったりという課題がある。

③今後学内の災害対策や防災意識の向上のために何をやるべきか。

・緊急時の案内を教職員が落ち着いてできるように、周知や訓練を徹底する。

・避難訓練を増やす。

→中学や高校、他の会社では避難訓練が多いのに、大学では少ない※のではないか。

(※上智大学においては、職員に対し1年に一度、学生に対しても1年に1度授業期間中の実施)

→授業の取得状況により参加できる学生が限られてくるため、より多くの学生が参加できるような工夫が必要。

・上智版防災の合言葉があれば認知度が広まるのではないか。

研修の最後には、実際にかまどベンチを使用して、緊急時の炊き出しを想定したカレー作りを行いました。

大学としてキャンパス内にいる学生や利用者が安心して避難できるように、また職員が落ち着いて対応ができるように、現状の体制で何が足りていないか、また何が必要かを見直す機会となりました。結果として、大学内での情報伝達や認知に課題があることが確認され、訓練や研修の実施の見直し、必要性も再認識されました。いつ災害や緊急事態が起こるかわからない中で、非常時にキャンパス内の人々が安全に対応できるよう、合言葉の作成など今回の研修で出されたアイディアを参考にしながら更に対策を進めていければと思います。

(学生職員 間森、橋野)